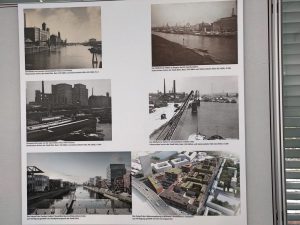

Unsere große Kölner Hafenrundfahrt beginnt nördlich der Hohenzollernbrücke unterhalb des Musical Doms an der Anlegestelle 10 und führt zunächst in südliche Richtung entlang der Rheinpromenade. Wir unterqueren die Deutzer Brücke und erreichen in Höhe der Südstadt die Halbinsel mit dem Schokoladenmuseum an der Spitze. Hier ist die Einfahrt zum Hafenbecken des Rheinauhafens. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Siebziger wurden Waren umgeschlagen, inzwischen legen nur noch kleine Boote dort an. Der übrige Bereich wurde städtebaulich umgewidmet für Wohnen, Büronutzung, Gastronomie, Galerie und Dienstleistung, wobei darauf geachtet wurde, alte Gebäude zu erhalten. So stehen die drei Kranhäuser in Nachbarschaft zum fein restaurierten historischen Hafenamt.

Unsere große Kölner Hafenrundfahrt beginnt nördlich der Hohenzollernbrücke unterhalb des Musical Doms an der Anlegestelle 10 und führt zunächst in südliche Richtung entlang der Rheinpromenade. Wir unterqueren die Deutzer Brücke und erreichen in Höhe der Südstadt die Halbinsel mit dem Schokoladenmuseum an der Spitze. Hier ist die Einfahrt zum Hafenbecken des Rheinauhafens. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Siebziger wurden Waren umgeschlagen, inzwischen legen nur noch kleine Boote dort an. Der übrige Bereich wurde städtebaulich umgewidmet für Wohnen, Büronutzung, Gastronomie, Galerie und Dienstleistung, wobei darauf geachtet wurde, alte Gebäude zu erhalten. So stehen die drei Kranhäuser in Nachbarschaft zum fein restaurierten historischen Hafenamt.

Wir fahren weiter in südliche Richtung und wenden vor der Eisenbahnbrücke, wo auch noch alte Kräne an vergangene Nutzungen erinnern. Auf der Fahrt dann Richtung Dom haben wir rechtsrheinisch direkt gegenüber dem Rheinauhafen den Deutzer Hafen mit dem Logo des Mühlenbetriebes Aurora, bisher wichtigster Nutzer der Anlage. Dessen Kölner Tage sind jedoch gezählt. Das Unternehmen verlässt die Stadt. So geht auch für das Deutzer Hafengelände die Ära des intensiven Warenumschlags zu Ende. Neue Perspektiven sind bereits in der Planung, eine Entwicklung in Richtung „Moderne Stadt“ mit verschiedenen Nutzungsbereichen wie Wohnen, Arbeiten, und Freizeit wird diskutiert. Zügig fahren wir nun rheinabwärts, unterqueren Severins-, Deutzer-, Hohenzollern- und Zoobrücke und nähern uns der Mülheimer Brücke.

Wir fahren weiter in südliche Richtung und wenden vor der Eisenbahnbrücke, wo auch noch alte Kräne an vergangene Nutzungen erinnern. Auf der Fahrt dann Richtung Dom haben wir rechtsrheinisch direkt gegenüber dem Rheinauhafen den Deutzer Hafen mit dem Logo des Mühlenbetriebes Aurora, bisher wichtigster Nutzer der Anlage. Dessen Kölner Tage sind jedoch gezählt. Das Unternehmen verlässt die Stadt. So geht auch für das Deutzer Hafengelände die Ära des intensiven Warenumschlags zu Ende. Neue Perspektiven sind bereits in der Planung, eine Entwicklung in Richtung „Moderne Stadt“ mit verschiedenen Nutzungsbereichen wie Wohnen, Arbeiten, und Freizeit wird diskutiert. Zügig fahren wir nun rheinabwärts, unterqueren Severins-, Deutzer-, Hohenzollern- und Zoobrücke und nähern uns der Mülheimer Brücke.

Die Einfahrt zum Mülheimer Hafenbecken ist breit genug, so dass wir unter der Katzenbuckelbrücke hindurch mit dem Schiff hineinfahren können. Ziemlich ruhig hier. Links oben liegt ein kleines Schiff, das ziemlich alt aussieht. Zu früheren Zeiten Industriehafen mit Güterumschlag, wird der Mülheimer Hafen inzwischen als Reparatur- und Schutzhafen benutzt. Hier können Schiffe bei Hochwasser, Sturm oder für Auszeiten anlegen und auf bessere Bedingungen warten. Auch die Flächen dieses Hafens werden nach und nach zu neuen Nutzungen entwickelt. Wohnbebauung, Gastronomie und Wiederbelebung der historischen Backsteinhallen sind denkbar. Naherholung gibt es ja schon rheinseits des Katzenbuckels, von wo man bis zum Rheinpark und Hohenzollernbrücke wandern und Fahrad fahren kann.

Die Einfahrt zum Mülheimer Hafenbecken ist breit genug, so dass wir unter der Katzenbuckelbrücke hindurch mit dem Schiff hineinfahren können. Ziemlich ruhig hier. Links oben liegt ein kleines Schiff, das ziemlich alt aussieht. Zu früheren Zeiten Industriehafen mit Güterumschlag, wird der Mülheimer Hafen inzwischen als Reparatur- und Schutzhafen benutzt. Hier können Schiffe bei Hochwasser, Sturm oder für Auszeiten anlegen und auf bessere Bedingungen warten. Auch die Flächen dieses Hafens werden nach und nach zu neuen Nutzungen entwickelt. Wohnbebauung, Gastronomie und Wiederbelebung der historischen Backsteinhallen sind denkbar. Naherholung gibt es ja schon rheinseits des Katzenbuckels, von wo man bis zum Rheinpark und Hohenzollernbrücke wandern und Fahrad fahren kann.

Letzte Station der großen Hafenrundfahrt ist der Niehler Hafen, in den problemlos größere Schiffe einfahren können, wir also auch. Wie in Mülheim, unterqueren wir auch hier eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Dann fahren wir in eins der vier Hafenbecken ein. Hier ist richtig viel los. Container in verschiedenen Größen werden in langen Reihen gelagert. Silos, Lagerhallen und Kräne, die Waren umladen sowie Schiffe be- und entladen zeugen von regem Hafenbetrieb. Zudem gibt es eine Verladestation für die Fahrzeuge der Kölner Fordwerke und den Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn. Rheinaufwärts geht es einige Kilometer zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour. Insgesamt fließt der Rhein 41 Kilometer durch Kölner Gebiet. Und wo beginnt Köln? Da, wo man den Dom sieht.

Letzte Station der großen Hafenrundfahrt ist der Niehler Hafen, in den problemlos größere Schiffe einfahren können, wir also auch. Wie in Mülheim, unterqueren wir auch hier eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Dann fahren wir in eins der vier Hafenbecken ein. Hier ist richtig viel los. Container in verschiedenen Größen werden in langen Reihen gelagert. Silos, Lagerhallen und Kräne, die Waren umladen sowie Schiffe be- und entladen zeugen von regem Hafenbetrieb. Zudem gibt es eine Verladestation für die Fahrzeuge der Kölner Fordwerke und den Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn. Rheinaufwärts geht es einige Kilometer zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour. Insgesamt fließt der Rhein 41 Kilometer durch Kölner Gebiet. Und wo beginnt Köln? Da, wo man den Dom sieht.

Im Historischen Archiv der Stadt Köln gibt’s zurzeit eine Ausstellung: