Vor langer Zeit lebten im westfälischen Städtchen Soest drei Brüder, die im späteren Leben bekannt und berühmt geworden sind. Fritz, der älteste, schuf Grafiken und Skulpturen, Eberhard, der mittlere, Bilder des Expressionismus und der neuen Sachlichkeit und Josef, der jüngste, war ein Meister des Fotografierens. Zurzeit gibt es im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm eine Ausstellung mit Werken der drei Viegener Brüder.

Vor langer Zeit lebten im westfälischen Städtchen Soest drei Brüder, die im späteren Leben bekannt und berühmt geworden sind. Fritz, der älteste, schuf Grafiken und Skulpturen, Eberhard, der mittlere, Bilder des Expressionismus und der neuen Sachlichkeit und Josef, der jüngste, war ein Meister des Fotografierens. Zurzeit gibt es im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm eine Ausstellung mit Werken der drei Viegener Brüder.

Die habe ich am vergangenen Sonntag besucht d.h. an einer Führung von Maria Perrefort teilgenommen, die den Teil des Hammer Fotografen Josef Viegener kuratiert hat. Das stadtbekannte Fotogeschäft und -atelier Viegener befand sich in der Oststraße und später bis zum Jahre 2000 in der Ostenallee. Der Nachlass ist im LWL-Medienzentrum unter dem Titel „Fotosammlung Viegener – Hamm“ im Bildarchiv für Westfalen digital zugänglich. Eine feine Auswahl, zum Teil in eindrucksvollen Großformaten, wird in der Ausstellung präsentiert und wurde von Frau Perrefort den Besuchern erläutert. Wir betrachteten Portraits von Hammer Bürgern, Gesichter der NS-Zeit, historische Stadtansichten, schöne Gebäude zur Vorkriegszeit, Straßenzüge in Schutt und Asche, Wiederaufbau. Da ist die Pauluskirche ohne Turm, der hohe Schornstein der Brauerei Isenbeck, Fördertürme der Zeche Sachsen, die Straßenbahn am Westentor und das Modeatelier in der Bahnhofstraße.

Die habe ich am vergangenen Sonntag besucht d.h. an einer Führung von Maria Perrefort teilgenommen, die den Teil des Hammer Fotografen Josef Viegener kuratiert hat. Das stadtbekannte Fotogeschäft und -atelier Viegener befand sich in der Oststraße und später bis zum Jahre 2000 in der Ostenallee. Der Nachlass ist im LWL-Medienzentrum unter dem Titel „Fotosammlung Viegener – Hamm“ im Bildarchiv für Westfalen digital zugänglich. Eine feine Auswahl, zum Teil in eindrucksvollen Großformaten, wird in der Ausstellung präsentiert und wurde von Frau Perrefort den Besuchern erläutert. Wir betrachteten Portraits von Hammer Bürgern, Gesichter der NS-Zeit, historische Stadtansichten, schöne Gebäude zur Vorkriegszeit, Straßenzüge in Schutt und Asche, Wiederaufbau. Da ist die Pauluskirche ohne Turm, der hohe Schornstein der Brauerei Isenbeck, Fördertürme der Zeche Sachsen, die Straßenbahn am Westentor und das Modeatelier in der Bahnhofstraße.

Nach der Führung konnten wir uns noch die Bereiche der beiden Brüder anschauen, Skulpturen, ein großes Holzrelief und Grafiken von Fritz Viegener, den ich noch gar nicht kannte und eine ganze Reihe schöner Bilder von Eberhard Viegener, der mir bereits in einer Ausstellung zu Wilhelm Morgners 100. Geburtstag im Soester Morgnerhaus als Künstlerkollege des jungen Expressionismus in Soest zu Beginn des 20. Jahrhunderts begegnet ist. Im Gegensatz zu Wilhelm Morgner, der 26-jährig im ersten Weltkrieg fiel, konnte Eberhard Viegener über zwei Weltkriege hinweg seine künstlerische Laufbahn fortsetzen und über die expressiven Motive hinaus weitere interessante Werke schaffen. Gut gefielen mir auch seine Stilleben und Landschaftsbilder, mit denen er sich wohl während der NS-Zeit über Wasser halten konnte.

Nach der Führung konnten wir uns noch die Bereiche der beiden Brüder anschauen, Skulpturen, ein großes Holzrelief und Grafiken von Fritz Viegener, den ich noch gar nicht kannte und eine ganze Reihe schöner Bilder von Eberhard Viegener, der mir bereits in einer Ausstellung zu Wilhelm Morgners 100. Geburtstag im Soester Morgnerhaus als Künstlerkollege des jungen Expressionismus in Soest zu Beginn des 20. Jahrhunderts begegnet ist. Im Gegensatz zu Wilhelm Morgner, der 26-jährig im ersten Weltkrieg fiel, konnte Eberhard Viegener über zwei Weltkriege hinweg seine künstlerische Laufbahn fortsetzen und über die expressiven Motive hinaus weitere interessante Werke schaffen. Gut gefielen mir auch seine Stilleben und Landschaftsbilder, mit denen er sich wohl während der NS-Zeit über Wasser halten konnte.

Wilhelm Morgner zum 100. Geburtstag

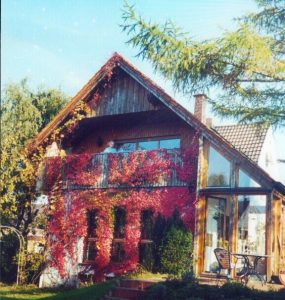

vom garten her

vom garten her