Es ist März geworden und ich habe wieder eine Einladung aus Berlin, am 18. März an einer Gedenkfeier auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor teilzunehmen. Absender ist die Aktion 18. März um Volker Schröder, die sich seit vielen Jahren um dieses Datum als nationalen Gedenktag bemüht, um den verlustreichen Kampf der Revolutionäre von 1848 in das Bewusstsein der Menschen zu bringen und daran zu erinnern, wie die zarten Pflänzchen der Demokratie in Deutschland von Dummköpfen rücksichtslos zertreten wurden. Immerhin haben Volker Schröder und seine Mitstreiter erreicht, dass dieser Platz in der Mitte der Stadt seit dem Jahre 2000 „Platz des 18. März“ heißt, dass an diesem Tag an öffentlichen Gebäuden in Berlin die Deutschlandflagge im Wind weht und dass auf einer Informationstafel einige Szenen des Geschehens an diesem Märztag im Jahre 1848 und der darauffolgenden Nacht dokumentiert werden. Grund genug für mich, diese Aktion zu unterstützen und wann immer ich kann, von Westfalen nach Berlin zu reisen und an dieser jährlichen Veranstaltung teilzunehmen. Warum mich das als Autorin ganz besonders berührt? Mein Protagonist Theodor Althaus war seinerzeit als Journalist vor Ort. Da lade ich euch doch mal ein zu einer kleinen Zeitreise:

Es ist März geworden und ich habe wieder eine Einladung aus Berlin, am 18. März an einer Gedenkfeier auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor teilzunehmen. Absender ist die Aktion 18. März um Volker Schröder, die sich seit vielen Jahren um dieses Datum als nationalen Gedenktag bemüht, um den verlustreichen Kampf der Revolutionäre von 1848 in das Bewusstsein der Menschen zu bringen und daran zu erinnern, wie die zarten Pflänzchen der Demokratie in Deutschland von Dummköpfen rücksichtslos zertreten wurden. Immerhin haben Volker Schröder und seine Mitstreiter erreicht, dass dieser Platz in der Mitte der Stadt seit dem Jahre 2000 „Platz des 18. März“ heißt, dass an diesem Tag an öffentlichen Gebäuden in Berlin die Deutschlandflagge im Wind weht und dass auf einer Informationstafel einige Szenen des Geschehens an diesem Märztag im Jahre 1848 und der darauffolgenden Nacht dokumentiert werden. Grund genug für mich, diese Aktion zu unterstützen und wann immer ich kann, von Westfalen nach Berlin zu reisen und an dieser jährlichen Veranstaltung teilzunehmen. Warum mich das als Autorin ganz besonders berührt? Mein Protagonist Theodor Althaus war seinerzeit als Journalist vor Ort. Da lade ich euch doch mal ein zu einer kleinen Zeitreise:

Es war schon dunkel, als er am Abend vor dem Haus des Großvaters in Potsdam stand. Obwohl das Fenster des Balkonzimmers hell erleuchtet war, musste er lange auf Einlass warten. Später erfuhr er den Grund. Dräseke war vor Übergriffen von Aufständischen gewarnt worden und die im Hause Anwesenden, des Großvaters jüngere Tochter, Enkelin Elisabeth aus Detmold und ein Diener, fürchteten den dunklen Mann an der Tür und waren heilfroh, als es dann der älteste Enkel war. Der berichtete von den Spuren der Berliner Horrornacht, bevor er sich völlig erschöpft zurückzog. Elisabeth machte sich Sorgen und folgte dem Bruder in sein Zimmer. Der hatte sich schon ins Bett gelegt. Sie erinnerte sich: Ich setzte mich zu ihm und sah nun erst, wie verändert, wie von Erregung und Schmerz durchwühlt seine Züge waren.

Am nächsten Tag war Theodor dabei, als König Friedrich Wilhelm IV. mit schwarz-rot-goldener Armbinde durch die Straßen von Berlin ritt und vor Studenten der Berliner Universität eine Rede hielt, wobei er sich zu der verheißungsvollen Formulierung hinreißen ließ: Preußen geht fortan in Deutschland auf. Und er nahm am 22. März auf dem Gendarmenmarkt an der Trauerfeier für die 183 Toten teil, folgte dem unbeschreiblich langen Leichenzug mit den bekränzten Särgen, zunächst bis zum Schloss, wo sich der preußische König Friedrich Wilhelm IV. auf Verlangen des Volkes mit gezogenem Hut vor den toten Revolutionären verbeugen musste, dann vor die Tore der Stadt zur Beisetzung auf dem eigens eingerichteten Friedhof der Märzgefallenen auf einem Hügel in Friedrichhain. Der Leichenzug. Die seidenen, schwarzrothgoldenen Trauerfahnen […] nach den Thränen stumpfte sich alles ab. Zu lang. Die anarchische Schwüle über Berlin, notierte er im Tagebuch.

Er sei ein Mann geworden, meinte Großvater Dräseke und da hatte er recht. Die harte Konfrontation mit den menschlichen Tragödien, die rohe Gewalt gegen die eigenen Brüder, Söhne eines Volkes, hatten ihn in tiefster Seele getroffen. Der Weg würde ein harter und steiniger werden. Die faulen Früchte der Geschichte waren mächtiger, als er es sich in seinen idealen Vorstellungen ausgemalt hatte. So einfach fielen die nicht in sich zusammen. Wie sonst wäre es möglich, dass Soldaten als Spielzeug eines konzeptlosen Monarchen mit vorgeblicher Gottes-Gnaden-Legitimation ein so schreckliches Blutbad anrichteten?

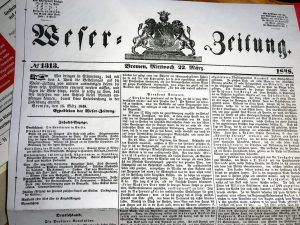

Er sei ein Mann geworden, meinte Großvater Dräseke und da hatte er recht. Die harte Konfrontation mit den menschlichen Tragödien, die rohe Gewalt gegen die eigenen Brüder, Söhne eines Volkes, hatten ihn in tiefster Seele getroffen. Der Weg würde ein harter und steiniger werden. Die faulen Früchte der Geschichte waren mächtiger, als er es sich in seinen idealen Vorstellungen ausgemalt hatte. So einfach fielen die nicht in sich zusammen. Wie sonst wäre es möglich, dass Soldaten als Spielzeug eines konzeptlosen Monarchen mit vorgeblicher Gottes-Gnaden-Legitimation ein so schreckliches Blutbad anrichteten?Althaus‘ Artikel erschien unter der Überschrift Die Berliner Revolution am 22. März 1848 auf der Titelseite der Weser-Zeitung. Er hatte den historischen Stellenwert des Geschehens als Bluttaufe der deutschen Freiheit erkannt und eine überaus sensible Würdigung des leidenschaftlich entschlossenen Kampfes gegen die starre Willkürherrschaft des schwachen preußischen Königs verfasst: Die giftige Saat, die Untergrabung alles Vertrauens, das schwankende Spielen zwischen der persönlichen Willkür und den gerechtesten Forderungen des Volkes, die Demoralisation der höchsten Staatsgewalten, welche sich durch den Schein und die Heuchelei eine erträumte Macht zu sichern wähnten, ist nun so blutig aufgegangen. Deutschland wird den achtzehnten März dieses Jahres nie vergessen.“

In dem Sinne kam auch in diesem Jahr wieder eine feine Menge vor den Kränzen für die Märzgefallenen und dem Rednerpult der Aktion 18. März zusammen, um daran zu erinnern, wie bitter unsere Demokratie erkämpft wurde und wie sehr wir darum bemüht sein müssen, sie zu erhalten, zu pflegen und der jungen Generation nahezubringen. Die war vertreten durch einen Schüler des Berliner Robert-Blum-Gymnasiums. Jurek Foltys erinnerte an den Namengeber seiner Schule, den wohl fähigsten Kämpfer für Demokratie in Deutschland, Robert Blum, der am 9 November 1848 ohne Prozess brutal hingerichtet wurde und sein Vermächtnis: „Für Freiheit und Fortschritt gab ich alles hin.“ Jurek wünschte sich, die Menschen seiner Generation würden den wertvollen Schatz, unsere Demokratie, mehr wertschätzen als er das zurzeit erlebt. Gleichzeitig wünschte er aber auch, die Strukturen in der Schule wären demokratischer und Kritik und Satire im Netz würden gemäß dem von ihm verstandenen Urheberrecht weniger zensiert. Die Aktion „Fridays for Future“ sei der richtige Weg, sich einzumischen.

In dem Sinne kam auch in diesem Jahr wieder eine feine Menge vor den Kränzen für die Märzgefallenen und dem Rednerpult der Aktion 18. März zusammen, um daran zu erinnern, wie bitter unsere Demokratie erkämpft wurde und wie sehr wir darum bemüht sein müssen, sie zu erhalten, zu pflegen und der jungen Generation nahezubringen. Die war vertreten durch einen Schüler des Berliner Robert-Blum-Gymnasiums. Jurek Foltys erinnerte an den Namengeber seiner Schule, den wohl fähigsten Kämpfer für Demokratie in Deutschland, Robert Blum, der am 9 November 1848 ohne Prozess brutal hingerichtet wurde und sein Vermächtnis: „Für Freiheit und Fortschritt gab ich alles hin.“ Jurek wünschte sich, die Menschen seiner Generation würden den wertvollen Schatz, unsere Demokratie, mehr wertschätzen als er das zurzeit erlebt. Gleichzeitig wünschte er aber auch, die Strukturen in der Schule wären demokratischer und Kritik und Satire im Netz würden gemäß dem von ihm verstandenen Urheberrecht weniger zensiert. Die Aktion „Fridays for Future“ sei der richtige Weg, sich einzumischen.

Der Blick in die deutsche Geschichte ist ein Kapitel aus meinem Buch: Theodor Althaus. Revolutionär in Deutschland